Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz

Auslober

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., München

Wettbewerbsart

Begrenzt offener Realisierungswettbewerb im vereinfachten und kooperativen Verfahren

Wettbewerb 1. Preis

2007

Landschaftsarchitekt

Stötzer + Stötzer Landschaftsarchitekten Freiburg i. Br.

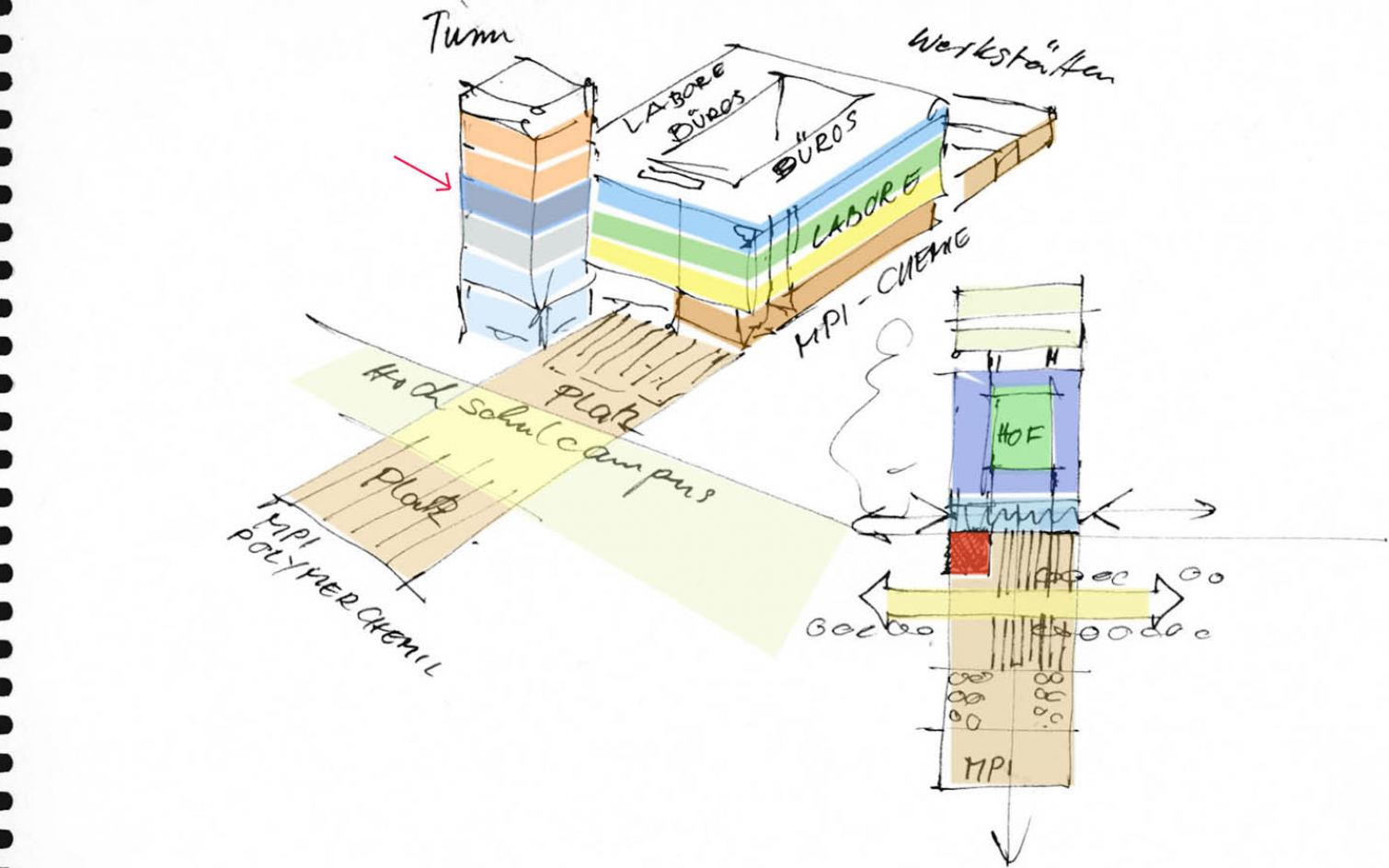

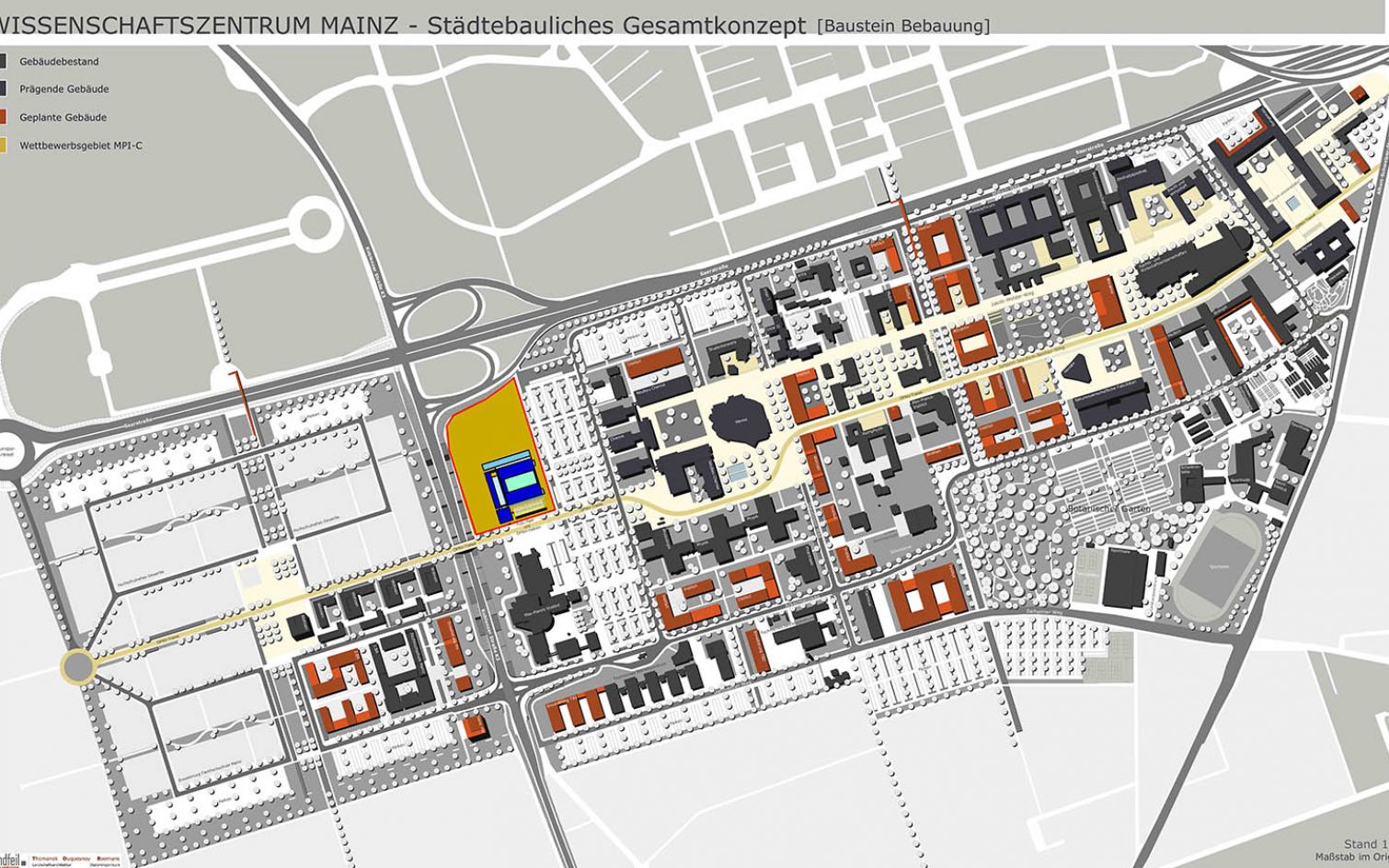

Die klare Baukörperform des Institutsneubaus soll in einem heterogenen baulichen Umfeld ein Zeichen setzen am Übergang zum neuen Gebiet der Fachhochschule und den wissenschaftsnahen Gewerbebauten.

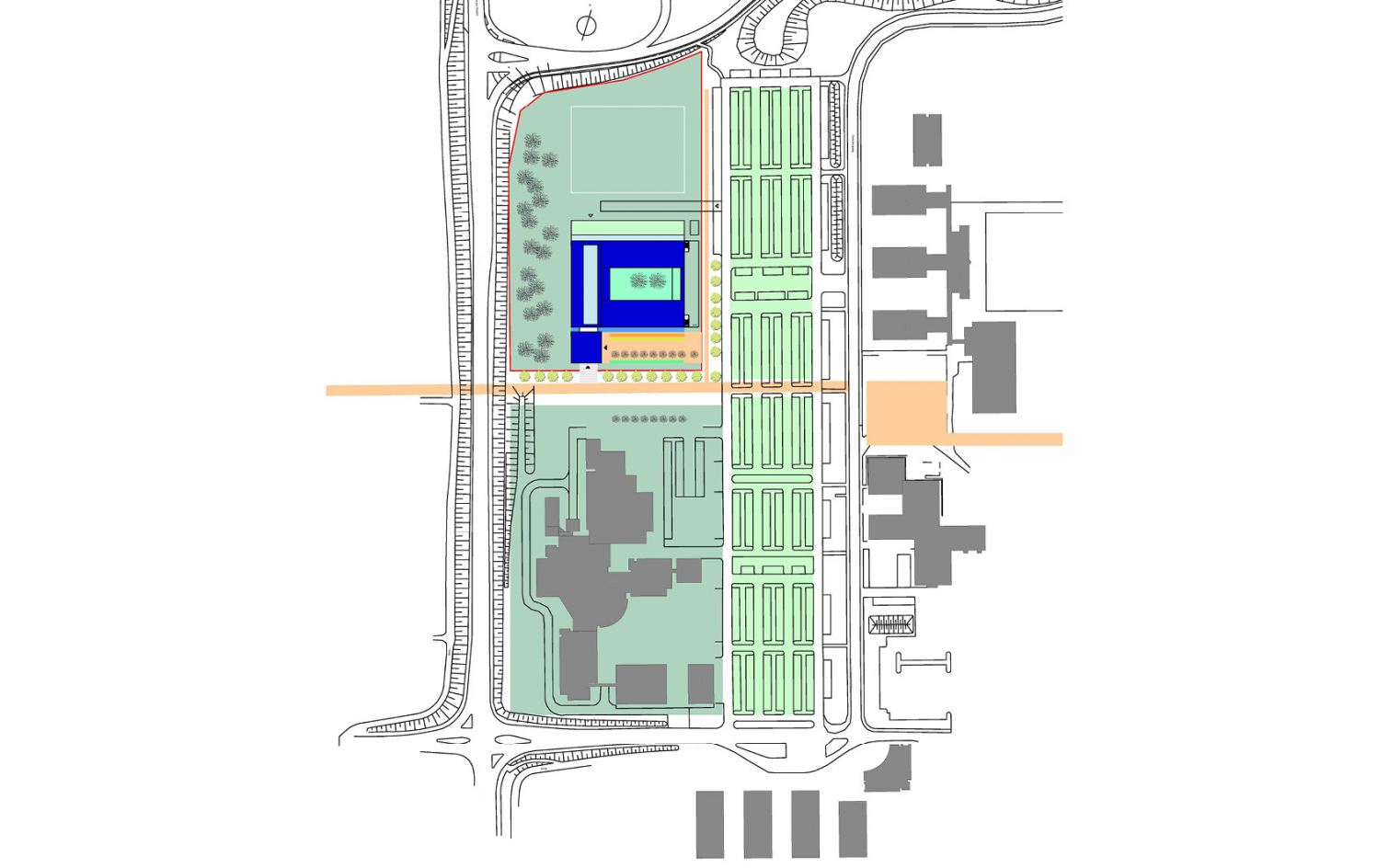

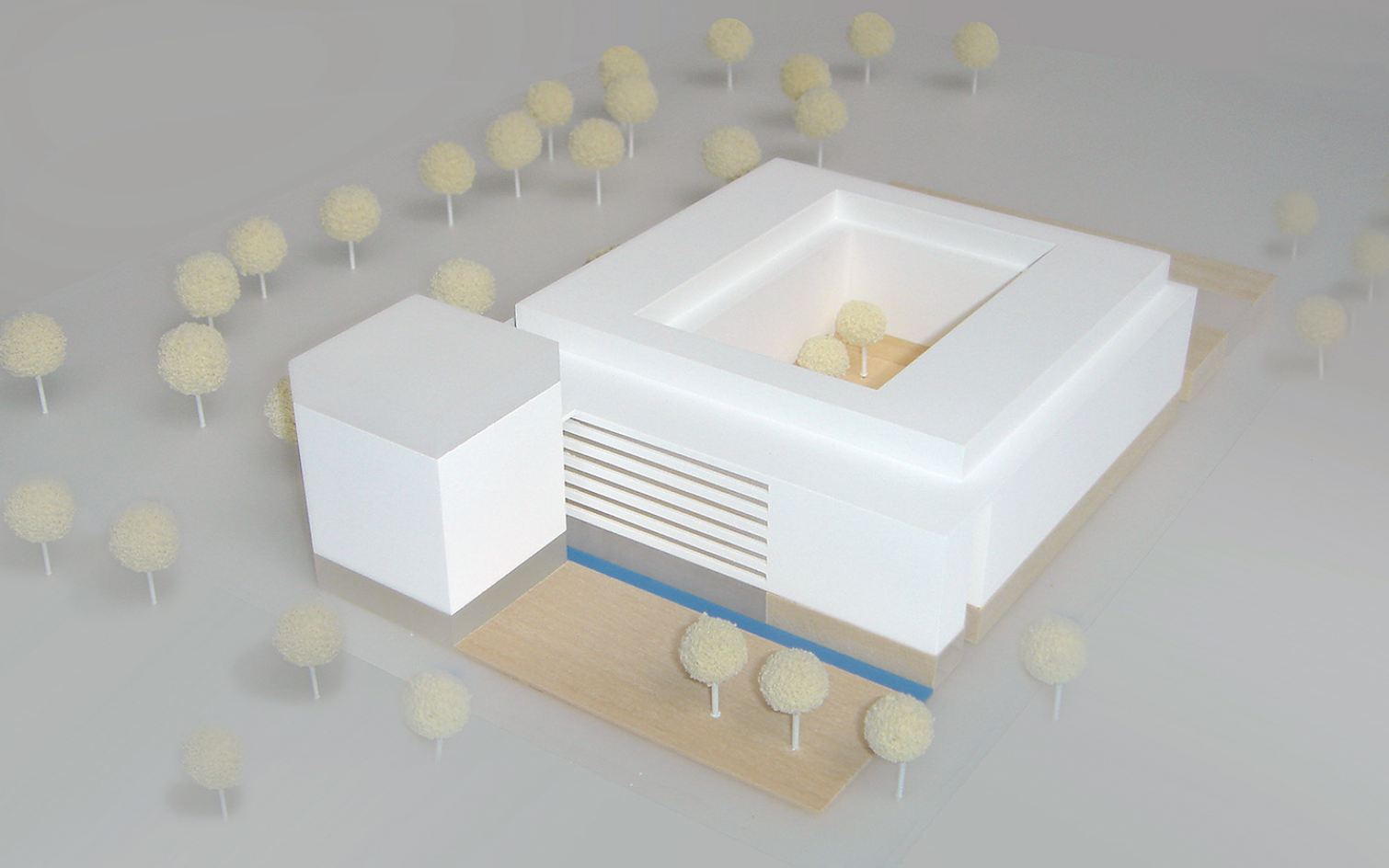

Mit dem turmartigen Baukörper entsteht eine "landmark" am neuen Campusweg als Abschluss und Überleitung. Die platzartige Eingangssituation überlagert diese Universitätsachse und bindet das bestehende Institut für Polymerforschung in die Campusidee mit ein.

Die Lage des Baukörpers orientiert sich also einerseits zur "Mitte", andererseits wendet er sich ab von den Schallemissionen der Autobahn.

Die Gebäudestruktur einer Hofbebauung antwortet mit der Orientierung der Büros in den ruhigen Innenhof ebenfalls auf diese Problematik.

Die Gebäudestruktur erlaubt unproblematische Erweiterungen nach Westen und Norden. Der vorgelagerte Eingangsraum mit offenen "Kommunikationsdecks" verbindet den Institutsbereich mit dem öffentlichen Raum. Hier kreuzen sich die Wege und es entsteht ein Ort für Begegnungen und ungezwungenen Austausch. Hier ist das Zentrum, eine Verbindung von zentralen Einrichtungen und Laborbereichen.

Die Aufenthaltsdecks mit Blickbeziehungen zum Eingang, zur Umgebung, mit Blick in den Himmel sollen Thementräger der Forschungsinhalte des Instituts werden.

Die vertikale Themenschichtung korrespondiert mit einer entsprechenden Gestaltung in den Freianlagen.

Die Werkstätten und Hallenbereiche sind rückseitig ohne Störfaktor im Norden an die Erschließungsstruktur des Institutes angebunden.

Die einzelnen Forschungsabteilungen sind horizontal "geschichtet" in Anlehnung an deren Forschungsinhalte. Kurze Wege verbinden die Labore mit den Büros.

Die Funktionsverteilung um den zentralen Kommunikationsraum erlaubt eine gute Orientierung. Durch die Untergliederung der Laborbereich in zwei 360 qm große Laborblöcke wird eine kompakte und flexible Organisation und eine wirtschaftliche technische Ver- und Entsorgung ermöglicht. Es entsteht eine kompakte Laborlandschaft mit Öffnungen zu Kommunikationsbereichen und Ausblicken in die umgebende Landschaft.

Das Grundthema des Entwurfs knüpft an die Forschungsinhalte des Instituts an, die in Ausschnitten "schichtenweise" unseren Planeten und Kosmos diagnostizieren,analysieren und erforschen. Die Fassade reflektiert diesen Gedanken in ihrer Struktur und verweist durch farbige und spiegelnde "Einschlüsse" in den Bereich der (umgebenden) Natur.

Das Gebäude mit seinen Außenflächen wird als gesamtes

Experimentierfeld betrachtet, ein winziger Ausschnitt unseres Planeten

der Erde und Kosmos untersucht, auswertet, analysiert und

diagnostiziert.

Die umhüllten Gebäudeflächen nehmen die Experimentier-, Labor- und Denkräume auf - es sind die aktiven Zellen.

Die äußeren Flächen interpretieren in künstlerischer Auffassung die

Elemente der Geo-, Hydro-, Flora- und Ära-wissenschaften und bilden mit

den Forschungsflächen ein umfassendes Experimentierfeld.